Костный мозг, находящийся внутри большинства костей, представляет собой мягкую ткань, подобную губке. Этот орган играет ключевую роль в кроветворении, поскольку каждую минуту он создает миллиарды новых клеток крови, заменяя уничтоженные.

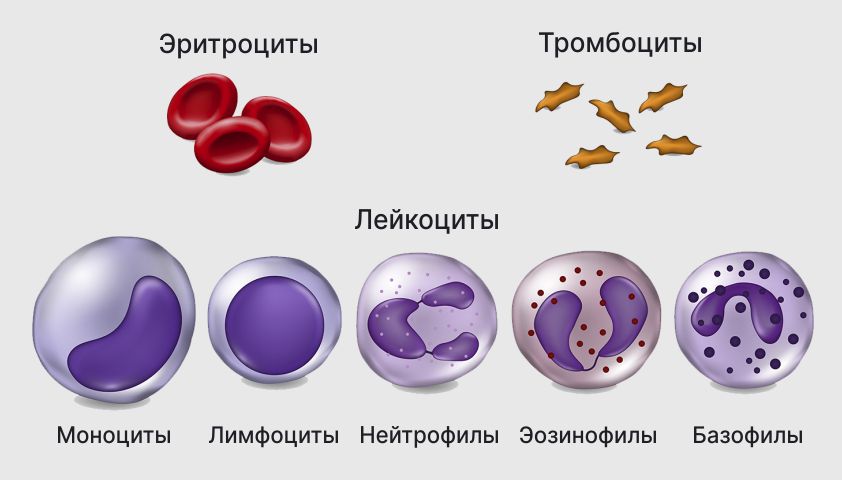

Определены три основных типа клеток крови:

- Эритроциты (красные кровяные клетки) переносят кислород, углекислоту и питательные вещества по всему организму;

- Тромбоциты (кровяные пластинки) помогают останавливать кровотечение;

- Лейкоциты (белые кровяные клетки или клетки иммунной системы) производят специальные белки (антитела) для защиты организма от инфекций, нейтрализуют чужеродные белки и помогают уничтожать умершие клетки.

Не все лейкоциты одинаковы по строению и роли в организме. Существует пять подгрупп белых клеток крови: нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы.

Костный мозг производит три вида клеток крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты

20–35% всех лейкоцитов относятся к подгруппе лимфоцитов (Т-клетки и В-клетки) — это основные единицы иммунной системы, которые постоянно находятся в лимфатических узлах Лимфатические узлы Это часть иммунной системы, небольшие фильтры в различных частях тела. Проходя через лимфоузлы, кровь обогащается антителами — белками, которые помогают уничтожать инфекцию в организме., костном мозге, кровотоке и даже в кишечнике.

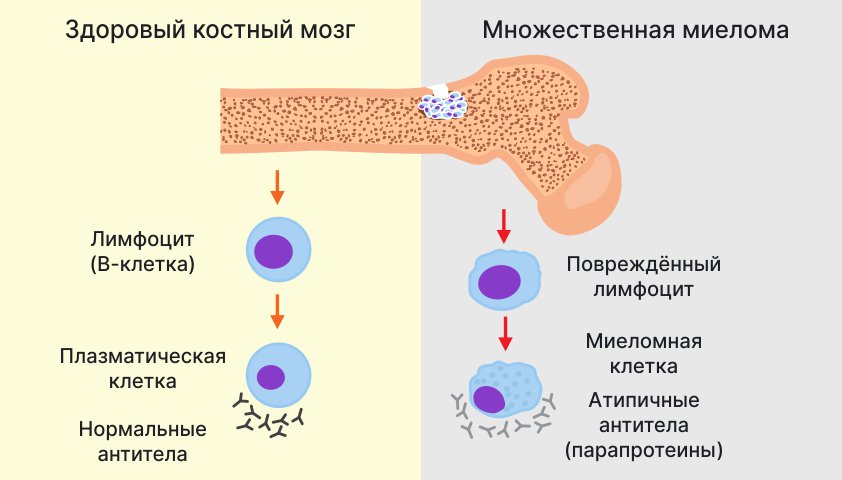

Когда зрелые В-клетки воспринимают патоген в организме, они превращаются в плазматические клетки. Эти клетки начинают производить антитела, специфичные белки иммунной системы, которые атакуют и уничтожают бактерии, вирусы и другие инородные агенты. Именно так функционирует иммунная защита организма.

Если плазматические клетки начинают необычно размножаться по каким-либо причинам, развивается В-клеточная злокачественная опухоль, известная как миелома. Название этой опухоли происходит из греческого языка: μυελός означает “костный мозг”, а -ωμα – окончание, используемое для обозначения опухолей и скоплений раковых клеток.

Вы также можете услышать о миеломной болезни как о миеломе, болезни Рустицкого — Калера, множественной миеломе или генерализованной плазмоцитоме. В 2017 году ВОЗ приняла термин “плазмоклеточная миелома”. Когда говорят о миеломе позвоночника или костного мозга, речь идет об одном и том же онкологическом заболевании.

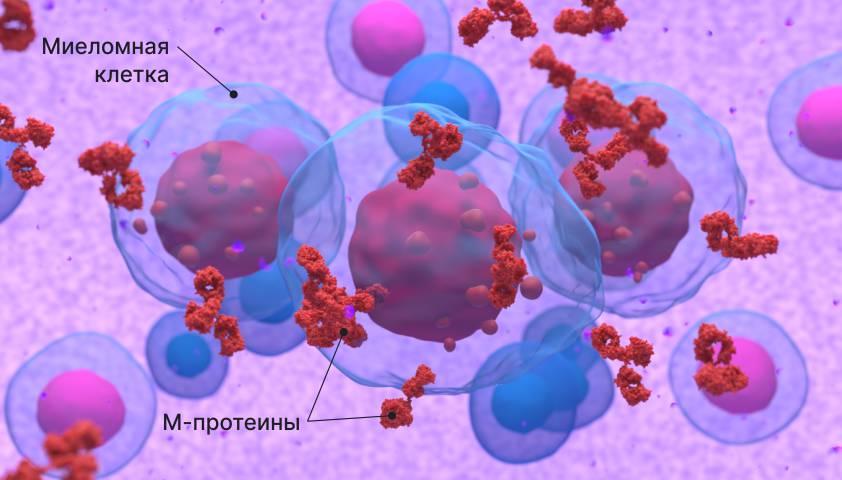

У пациентов с миеломной болезнью злокачественные плазматические клетки, известные как клетки миеломы, производят большое количество атипичных (злокачественных) антител, которые называются моноклональными иммуноглобулинами, моноклональными белками (М-белками), парапротеинами или моноклональными протеинами (М-протеинами).

Клетки миеломы и их продукт — М-протеины — накапливаются в организме, подавляют нормальное образование крови, нарушают работу иммунитета и внутренних органов, вызывают разрушение костной ткани и хрупкость костей.

Слева показана обычная цепочка антител. Справа изображены злокачественные клетки миеломы, производящие М-протеины.

В Международной классификации болезней (МКБ-10) код С90.0 относится к множественной миеломе. Этот вид рака связан с новообразованиями в лимфоидной и кроветворной системе.

Распространение миеломы

Множественная миелома — редкая форма рака, составляющая всего 1% всех опухолей и 10–15% всех онкологических заболеваний крови. В России примерно у трех человек из каждых 100 в году диагностируют такое заболевание.

Исследования показывают, что этим заболеванием чаще страдают люди пожилого возраста: большинство заболевших в возрасте 60–70 лет, лишь 10% моложе 50, и всего 2% моложе 40. У детей миелома очень редка.

Причины и факторы риска миеломы

Причина того, почему некоторые люди имеют мутации в нормальных плазматических клетках и они превращаются в агрессивные клетки миеломы, разрушающие организм, неоднозначна, согласно мнению врачей.

Часто нарушения связаны с воздействием на иммунную систему вирусов или другими хроническими заболеваниями. Например, вирус герпеса 8-го типа может иметь разрушительное воздействие и ассоциируется с некоторыми злокачественными опухолями. Также возможно развитие миеломы из-за аутоиммунных заболеваний, при которых иммунитет ошибочно нападает на собственные клетки организма.

Исследования подтверждают связь миеломной болезни с длительным воздействием радиации, а также с постоянным контактом с химическими веществами, такими как промышленная химия, продукты горения, асбест, бензол и инсектициды.

Известно, что у пациентов, страдающих миеломой, выявляют сходные генетические изменения в хромосомах клеток костного мозга. Это позволяет предположить, что предрасположенность к миеломе имеет генетическую основу.

Помимо предполагаемых причин развития миеломной болезни, эксперты выделяют ряд аспектов, которые могут увеличить вероятность мутации плазматических клеток.

Средний возраст пациентов с миеломой составляет 60–70 лет

Основные факторы риска:

- Старение. Вероятность развития этого вида рака увеличивается с возрастом, особенно у лиц старше 60 лет. По данным Минздрава, средний возраст пациентов с миеломной болезнью в России составляет около 70 лет;

- Пол. Исследования показывают, что мужчины заболевают немного чаще женщин (1,4:1 соответственно);

- Раса. Представители негроидной расы имеют больший риск заболевания по сравнению с представителями европеоидной и монголоидной рас;

- Ожирение. Нарушения обмена веществ, связанные с ожирением, могут оказывать влияние на процессы кроветворения.

Еще один фактор риска связан с моноклональной гаммапатией – это относительно доброкачественное состояние, при котором в крови обнаруживается незначительное количество М-протеинов (белков, которые вырабатывают клетки миеломы), но отсутствуют другие признаки болезни.

Примерно 3% людей старше 50 лет имеют моноклональную гаммопатию. В большинстве случаев это состояние не требует медицинского вмешательства, но иногда оно может перерасти в миелому. Чтобы не упустить негативные изменения, люди с моноклональной гаммопатией регулярно проверяют показатели крови.

Организм и симптомы изменений

Обычно в костном мозге здорового человека содержится 1% здоровых плазматических клеток. Иногда их количество возрастает до 10% при так называемых реактивных плазмацитозах — состояниях, которые могут развиваться из-за хронических инфекций (сифилис, гепатит, туберкулез), ревматических и некоторых онкологических заболеваний, анемии и даже сахарного диабета.

Множественная миелома – это злокачественная опухоль, которая состоит из измененных плазматических клеток, количество которых может достигать 60% при агрессивных формах опухоли. Эти клетки размножаются и накапливаются в организме, нарушая целый ряд ключевых процессов, большинство из которых необратимы.

Согласно проведенным исследованиям, появление симптомов можно ожидать, когда миеломных клеток превышает 10%.

Понижение иммунитета

Клетки миеломы вытесняют здоровые лимфоциты в костном мозге, что приводит к нарушению нормальной работы иммунной системы – постепенно организм теряет способность бороться с инфекциями.

Когда уровень лейкоцитов опускается ниже 1 × 10^9 / л — возникают необычные инфекции, которые протекают тяжело и требуют длительного лечения, даже при применении сильных лекарств. У пациентов с миеломой часто случаются смертельные осложнения, такие как пневмония или почечная недостаточность.

Люди, страдающие от миеломы, подвержены даже тем вирусам и бактериям, которые не представляют опасности для здорового организма

Самые опасные периоды с точки зрения инфекций — это начальный этап миеломы (риск увеличен в 4 раза) и период химиотерапии (риск выше в 2 раза).

Нарушение кроветворения

Большое количество раковых клеток сосредоточено в костном мозге и мешает образованию новых здоровых клеток крови.

Клетки миеломы, производящие М-протеин

Следствие недостатка эритроцитов – анемия, что приводит к нарушению поступления кислорода в ткани. Симптомы анемии – слабость, одышка, бледность, головокружение и постоянная усталость

Недостаток тромбоцитов вызывает нарушение свертываемости и повышенную кровотечивость. На первых этапах пациент замечает, что даже при незначительных ударах появляются синяки, а затем – кровотечивость слизистых оболочек, в самых тяжелых случаях – внутренние кровотечения.

Атака на внутренние органы

Организм разрушается не только самими клетками миеломы, но и их продуктами – атипичными антителами, или М-протеинами, которые вырабатываются в больших количествах и циркулируют в организме.

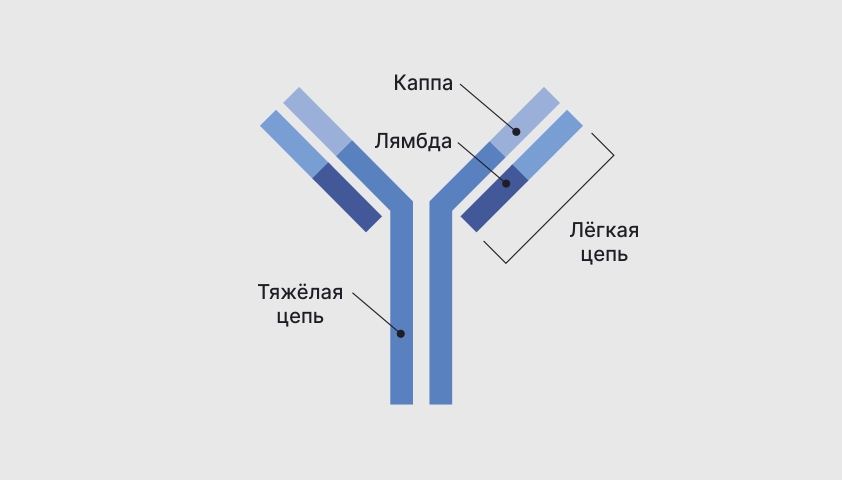

Молекула М-протеина образована из тяжелых (длинных) и легких (коротких) белковых цепей. Легкие цепи бывают двух видов – каппа и лямбда. В здоровом организме они присутствуют в равных пропорциях. Одним из явных признаков миеломной болезни является доминирование одного типа легкой цепи над другим.

Короткие цепи частично проходят через почки и выводятся с мочой пациента – этот показатель называется белком Бенс-Джонса. В крови 70% пациентов с миеломной болезнью можно обнаружить эти белки.

Структура молекулы М-протеина

Легкие цепи способны оседать в межклеточном пространстве органов и накапливаться в них. Это приводит к развитию болезни отложения легких цепей – состояния, сопутствующего множественной миеломе.

При накоплении легких цепей в печени происходит снижение синтеза веществ, отвечающих за разжижение крови, что приводит к увеличению ее вязкости и образованию тромбов. Орган увеличивается в размерах, что приводит к нарушению его работы.

Если легкие цепи скапливаются в языке, это может вызвать проблемы с глотанием и дыханием. При оседании их в тканях сердца, сердце становится очень слабым, появляются отеки — развивается сердечная недостаточность.

Однако наиболее часто почки страдают от отложения легких цепей. Сначала изменения можно обнаружить только в анализах крови и мочи. Постепенно развивается почечная недостаточность — почки не способны нормально вывести из организма жидкость и продукты жизнедеятельности. На этом этапе появляются отеки, слабость, одышка, зуд. В случае прогрессирования состояния, почки перестают работать.

Разрушение костей и постоянные боли

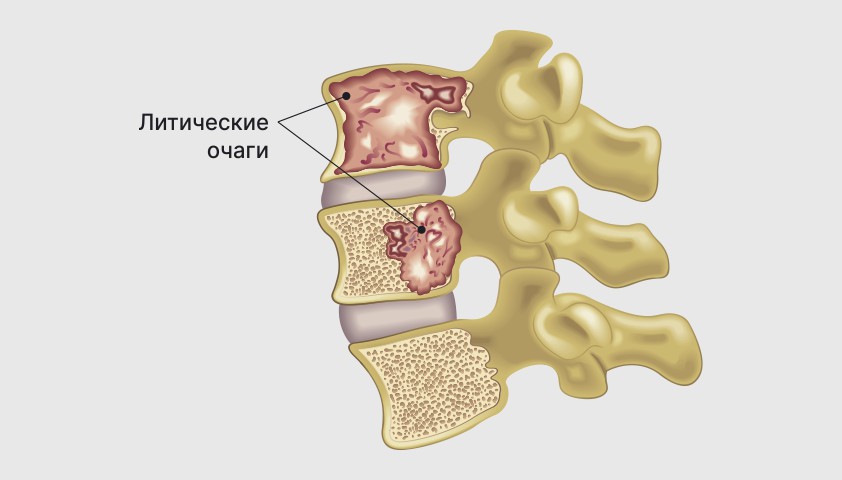

Самым характерным признаком, который отличает миелому от других заболеваний, является разрушение костей, или множественные литические очаги.

Литические очаги в позвоночнике при множественной миеломе

На изображениях они выглядят как области истончения, будто разъеденной кости, в более тяжелых случаях — как ячейки (отверстия) разного размера. Мелкие повреждения обычно видны на КТ и МРТ, а более тяжелые и выраженные — уже и на рентгеновских снимках.

Литические очаги формируются из-за активации миеломой остеокластов — многоядерных клеток, способных растворять кость с помощью кислоты, которую они сами же и вырабатывают.

Нормальные остеокласты находятся в организме и активируются при необходимости восстановления костей при переломах и других повреждениях. Однако при миеломной болезни этот процесс ускоряется, становится злокачественным, что приводит к разрушению костей, их ломкости, частым переломам и постоянным болям.

Боли в костях испытывают от 55 до 70% пациентов с миеломной болезнью.

Пациенты могут столкнуться с разрушением различных костей, однако чаще всего первыми страдают те, которые содержат много костного мозга. В 70% случаев это позвоночник, причем грудной отдел – 45,9%, поясничный – 38%, шейный – всего 2,7%. Могут происходить разрушения костей черепа, таза, грудины, ребер, бедренных и плечевых костей, нижней челюсти.

Изображение бедра пациента: слева исходное состояние, справа — с разрушением из-за миеломы

При постановке диагноза у пациентов обычно наблюдаются очаги разрушения в различных костях, поэтому это заболевание называется множественной миеломой.

Осложнения, связанные с нервной системой

Проблемы с нервной системой возникают из-за того, что разрушающиеся кости начинают давить на спинные нервы. Пациенты с миеломой часто испытывают сильную боль по всему телу. Еще одним признаком компрессии спинного мозга является онемение и ослабление мышц в руках или ногах. Если не вмешаться своевременно, компрессия может привести к частичному параличу.

У 10–20% пациентов с миеломой возникает компрессия спинного мозга из-за разрушения костей.

Повреждение нервных волокон также может быть вызвано М-протеинами – необычными белками, которые происходят из клеток миеломы. Под их воздействием развивается периферическая нейропатия – состояние, при котором человек чувствует боль, покалывание и онемение в конечностях.

Синдром гипервязкости

Избыток М-протеинов приводит к увеличению вязкости (плотности) крови. Это серьезно влияет на функционирование важных органов и систем, и в тяжелых случаях может привести к коме.

Основные признаки гипервязкости:

- головокружение, смутное сознание, неясная речь или слабость в одной стороне тела, как при инсульте;

- сильное одышка;

- кровотечение в сетчатку глаз или назальные кровотечения;

- нарушение кровотока в руках и ногах.

Клетки миеломы в кровотоке

Чрезмерная вязкость крови часто вызывает образование тромбов в глубоких венах, что приводит к нарушению кровотока в отдельных частях тела и увеличивает риск отрыва тромба, что может привести к внезапной смерти.

Излишок кальция

Кальций, вымывающийся из разрушенных костей, остается в жидкой части крови. Поскольку в организме обычно не должно быть такого большого количества кальция, развивается гиперкальциемия — состояние, которое сильно ухудшает прогноз и может привести к нарушению работы почек, если не будет оказана помощь врачей.

Гиперкальциемия не развивается у всех пациентов и не обязательно означает, что миелома находится на самой тяжелой стадии.

У 20–30% пациентов с онкологическими заболеваниями крови диагностируют гиперкальциемию. В большинстве случаев уровень кальция в крови умеренно повышается — до 3,0 ммоль/л. Это сопровождается утомляемостью, эмоциональной неустойчивостью и необходимостью регулярного мониторинга работы почек.

При превышении уровня кальция в крови более 3,0 ммоль/л снижается мышечный тонус, возникают тошнота, рвота, запоры, смутное сознание и заторможенность.

Высокая концентрация кальция в крови может оказывать воздействие на сокращения сердечной мышцы и вызывать аритмию. Несмотря на дефицит жидкости и невозможность её полностью восполнить, у пациентов часто наблюдается гипертония — повышение артериального давления. При достижении уровня кальция 4,0 ммоль/л резко возрастает риск внезапной остановки сердца.

Виды миеломы

Подражающая миелома – это предраковое состояние, когда определенные процессы уже начинают развиваться в организме, но без подробного обследования их нельзя заметить.

Обычно находят подражающую миелому случайно или во время скрининга на предраковые состояния. Пациент не испытывает никаких болезненных ощущений: кости не разрушены, органы (включая почки) не повреждены, уровень кальция, а также другие показатели крови, находятся в норме. Такую форму заболевания называют асимптомной.

Один из специфических параметров, указывающих на развивающийся процесс:

- Уровень плазматических клеток в костном мозге повышен (более 10%);

- Количество М-протеинов в крови – не менее 30 г/л.

Течение подражающей миеломы может продолжаться от 2 месяцев до 2-3 лет, в редких случаях – до 6 лет.

Чаще всего такого рода заболевания не подвергаются лечению. Человеку важно регулярно контролировать состояние своего организма до появления каких-либо симптомов. Бывают случаи, когда тлеющая миелома остается в неактивном состоянии.

За рубежом проводились экспериментальные методы лечения людей с тлеющей миеломой и генетическими изменениями, которые предвещали неблагоприятный исход. Первоначально результаты такого раннего вмешательства считались успешными.

Активная миелома представляет собой форму заболевания, при которой плазматические клетки в костном мозге могут достигать 60%, уровень М-протеинов в крови превышает 30 г/л, и обязательно имеется как минимум один характерный симптом миеломы.

Боль в костях, утрата аппетита и веса, хроническое чувство усталости, онемение в конечностях, частые инфекции и помутнение сознания – все это основания для прохождения более глубокого обследования.

Диагностика миеломной болезни

Онколог-гематолог специализируется на диагностике и лечении миеломной болезни, которая является злокачественным новообразованием в крови.

Для установления диагноза проводятся лабораторные и инструментальные методы, осмотр и опрос пациента.

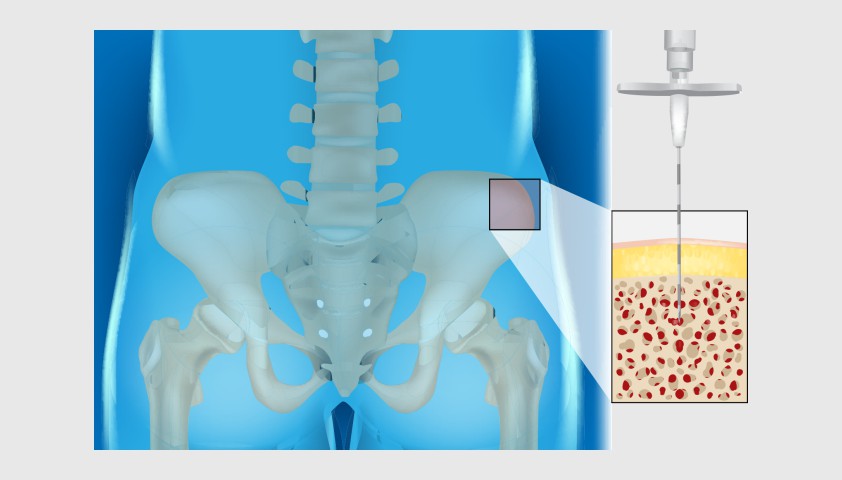

Пункция

Первоочередной задачей является определение количества клеток миеломы (злокачественных плазматических клеток) в костном мозге пациента. Для извлечения образца костного мозга на анализ используется специальная игла, которая вводится под местным обезболиванием в заднюю часть тазовой кости. Этот метод называется пункцией.

Пункция представляет собой процедуру взятия образцов костного мозга для дальнейшего исследования

При диагностике активного (симптоматического) миеломы выявляется более 10% злокачественных клеток. Если процент приближается к 60%, то говорят о агрессивной форме опухоли.

Уникальные лабораторные методы исследования

Специфические исследования позволяют определить количество вырабатываемых опухолью продуктов. Анализ крови помогает выявить уровень аномальных антител, производимых опухолью, то есть количество М-протеинов.

Метод иммунофиксации (или иммуноэлектрофореза) позволяет точно определить, какие антитела (М-протеины) производит опухоль – G, A, D или E.

Например, G-миелома, где клетки опухоли вырабатывают иммуноглобулин G, встречается в 50-65% случаев, являясь наиболее благоприятным прогнозом. В случае A-миеломы, доля составляет 20-25%, а другие виды встречаются крайне редко.

Есть также редкая форма (2–4% случаев) — несекретирующая миеломная болезнь, при которой клетки миеломы не производят (не выделяют) M-протеины и легкие цепи. Это усложняет диагностику, но незначительно влияет на лечение. Пациенты с этой формой рака почек также реже страдают, потому что в крови нет избыточного количества белка.

На следующем этапе проводят скрининг свободных легких цепей — фрагментов M-протеинов в моче (белка Бенс-Джонса) и крови пациента. При миеломе один тип легких цепей может встречаться в 100 и более раз чаще, чем другой.

Общая лабораторная диагностика

Поскольку миеломные клетки и M-протеины значительно нарушают работу организма, на следующем этапе диагностики выясняют, насколько пострадали органы и системы.

Проведение анализа крови позволяет изучить количество клеток биологической жидкости – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Нередко выявляется низкое количество эритроцитов, что свидетельствует об анемии.

Биохимический анализ крови дает возможность оценить функционирование внутренних органов, обмен веществ, состояние костно-мышечной системы.

Показатель креатинина отражает работу почек, а уровень кальция может указать на риск развития гиперкальциемии. Еще одним важным показателем является внутриклеточный фермент лактатдегидрогеназа. Повышение его уровня может указывать на прогрессирование злокачественного процесса.

Признаки изменения состава крови, свидетельствующие о наличии миеломной болезни:

- гиперкальциемия (повышенный уровень кальция) – более 11,5 мг/дл (2,75 ммоль/л);

- нарушение функции почек (по уровню креатинина) – более 2 мг/дл (173 ммоль/л);

- анемия (низкий уровень эритроцитов) – менее 10 г/дл (100 г/л).

Инструментальная диагностика

Для первичной диагностики миеломной болезни необходимы рентгеновские снимки костей. Иногда повреждения рёбер случайно обнаруживаются при рентгенографии органов грудной клетки, что облегчает раннюю диагностику.

Литические очаги в костях могут быть обнаружены при рентгеновских исследованиях

Для более подробного изучения литических очагов рекомендуется проведение компьютерной томографии (КТ) всех отделов позвоночника, таза, грудной клетки и черепа.

Иногда (особенно перед началом интенсивной терапии) используют метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Специальное вещество вводится в вену для дальнейшего распределения по организму. Клетки миеломы поглощают это вещество, что делает их хорошо заметными при проведении сканирования.

Процедуры лечения миеломной болезни

Основу лечения миеломной болезни составляют курсы лучевой и химиотерапии, длительность и интенсивность которых зависят от множества индивидуальных факторов. Только гематолог-онколог, проведя тщательное исследование, сможет определить оптимальную стратегию для каждого конкретного пациента.

Людям моложе 70 лет, а также пациентам с неблагоприятным генетическим прогнозом может потребоваться пересадка аутологичных стволовых клеток, из которых впоследствии образуются новые здоровые кровеносные клетки. Это процедура, при которой используются не донорские ткани, а клетки, полученные от самого пациента.

Из-за агрессивности лечения при тлеющей форме миеломы его не назначают до появления симптомов

Пациентам с литическими повреждениями костей назначают регулярный прием анальгетиков. При этом важно помнить, что нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), применяемые при других видах боли, не рекомендуются при миеломе.

Также для снижения болевых ощущений эффективна электронейростимуляция – воздействие током высокой амплитуды на отдельные участки тела.

Для замедления разрушения костей применяются препараты на основе бисфосфонатов, которые останавливают потерю костной массы. Использование этих препаратов доказано снижает вероятность переломов, уменьшает риск новых литических очагов и нормализует уровень кальция в крови, способствуя регенерации костей (хотя процесс разрушения не полностью прекращается, пока активны клетки миеломы в организме).

В некоторых случаях могут быть использованы моноклональные антитела, которые снижают активность остеобластов (клеток, инициирующих процесс разъедания костей).

Хирургическое вмешательство может понадобиться пациентам с миеломной болезнью при наличии переломов, ухудшении неврологических функций, сильной боли в костях или нестабильности позвоночника.

Крайне важную роль играет поддерживающая терапия, которая помогает бороться с разрушительным воздействием миеломных клеток на организм. Например, при гиперкальциемии врачи назначают мочегонные, солевые или щелочные растворы, чтобы избавиться от избытка кальция. В случае анемии, которая возникает у большинства пациентов, восполняют дефицит железа и прописывают эритропоэтин – гормон, способствующий производству красных кровяных клеток.

Тем не менее, лечение гиперкальциемии, анемии и почечной недостаточности не может быть полноценным без химиотерапии, подавляющей рост миеломных клеток.

При выраженном синдроме гипервязкости и уровне белка в крови более 120 г/л пациентам могут порекомендовать проведение плазмафереза – специальной процедуры, в ходе которой производится очистка крови от избытка белка.

Пациенты, страдающие от миеломы, чрезвычайно подвержены инфекциям. Поэтому часто курс лечения включает в себя профилактические дозы противовирусных препаратов и антибиотиков, а также иммуномодуляторы.

При тяжелых случаях рецидива инфекций применяют иммуноглобулины — это клетки иммунитета, полученные из донорской крови. Обязательно делают прививки от пневмококковой инфекции, гриппа и других заболеваний по рекомендации врача.

Прогноз болезни миеломы

Множественная миелома — это сложное заболевание. По мнению специалистов, только 28% пациентов живут с ней более 5 лет. Средняя продолжительность жизни пациентов, получающих лечение, составляет от 18 до 62 месяцев, в то время как нелеченные пациенты живут примерно 12 месяцев.

Факторы, влияющие на прогноз болезни миеломы:

- Отклонение функции почек (средняя продолжительность жизни пациентов с хронической почечной недостаточностью и миеломой – 16 месяцев);

- Возраст старше 70 лет;

- Повышенное содержание кальция в крови (гиперкальциемия);

- Сопутствующие заболевания, особенно заболевания сердца, сахарный диабет;

- Высокий уровень М-протеина в крови и белка Бенс-Джонса в моче;

- Генетические мутации, связанные с миеломной болезнью (на основе теста ДНК);

- Большие скопления миеломных клеток, обнаруженные на позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ);

- Низкая чувствительность опухоли к терапии (резистентность).

Наиболее частой причиной смерти пациентов с множественной миеломой являются почечная недостаточность или инфекции (пневмония, сепсис), которые протекают тяжело из-за нарушения иммунитета и сопровождаются осложнениями.

Источники

- Множественная миелома: клинические рекомендации / Минздрав РФ. 2020.

- What Is Multiple Myeloma? / The American Cancer Society medical and editorial content team. 2018.

- Грибкова И.В., Завьялов А.А. Множественная миелома и вакцины на основе дендритных клеток // Клиническая онкогематология. 2021. №14(3). С. 370–377.

- Яриков А.В., Бояршинов А.А., Лобанов И.А. и др. Множественная миелома: эпидемиология, этиология, диагностика и современные аспекты хирургического лечения // Поволжский онкологический вестник. 2021. №12(2). С. 53–62.

- Федоров А.Б., Кучма Ю.М. Болезнь отложения лёгких цепей (болезнь Randall) // Клиническая онкогематология. 2009. №2(4). С. 362–366.

Лечение и реабилитация при миеломе

В данном разделе мы рассмотрим способы предупреждения возникновения миеломной болезни, а также методы профилактики направленные на поддержание здоровья костного мозга. Одновременно мы обсудим эффективные практики, которые помогут укрепить иммунитет и снизить риск развития опухолевых процессов.

- Питание как основной фактор в профилактике миеломы. Сбалансированное питание, обогащенное витаминами и минералами, способствует поддержанию здоровья костного мозга и укреплению иммунитета.

- Активный образ жизни. Регулярные физические нагрузки и умеренные тренировки помогают не только поддерживать тонус организма, но и предотвращают развитие онкологических заболеваний.

- Отказ от вредных привычек. Курение, злоупотребление алкоголем и нездоровое питание негативно влияют на состояние костного мозга, увеличивая вероятность развития миеломы.

- Регулярные медицинские осмотры. Постоянное наблюдение у врачей и проведение профилактических обследований поможет выявить начальные стадии миеломы и своевременно начать лечение.

Профилактика развития миеломы

Забота о здоровье играет важную роль в предотвращении развития опасных заболеваний, таких как миелома. Чтобы минимизировать вероятность появления онкологических заболеваний крови, необходимо принимать ряд мер по профилактике и укреплению организма.

Основные принципы профилактики миеломы:

1. Правильное питание. Сбалансированное и полезное питание является основой здорового образа жизни. Важно употреблять достаточное количество фруктов, овощей, злаков, белковых продуктов и жидкости.

2. Активный образ жизни. Регулярные физические упражнения помогают укрепить иммунную систему, улучшить обмен веществ и уменьшить вероятность развития опухолей.

3. Отказ от вредных привычек. Курение, употребление алкоголя и наркотиков оказывают вредное воздействие на все органы человеческого организма, в том числе на костный мозг.

4. Регулярные медицинские обследования. Вовремя проводимые диагностические процедуры позволяют выявить заболевания еще на ранней стадии и начать лечение.

Соблюдение указанных принципов позволит снизить вероятность развития миеломы и других опасных заболеваний, а также повысит качество жизни на долгие годы.

Современные методы диагностики миеломы

Один из ключевых методов диагностики миеломы – компьютерная томография. С помощью специального оборудования можно получить трехмерное изображение внутренних органов и определить наличие патологий.

Другим важным методом является кости биопсия, позволяющая взять образец костного мозга для дальнейшего анализа. Точное исследование мозга позволяет определить наличие клеточных аномалий, характерных для миеломы.

Лабораторные тесты также играют важную роль в диагностике миеломы. Анализ крови, определение уровня белков и других маркеров помогают выявить наличие заболевания на ранней стадии.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) и ультразвуковое исследование также являются распространенными методами диагностики миеломы, обеспечивая дополнительную информацию о состоянии внутренних органов.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Зачем нужен костный мозг?

Костный мозг – это важнейший орган, который участвует в кроветворении. Он каждую минуту производит миллиарды новых клеток крови, заменяя разрушившиеся.

Какие функции выполняет костный мозг?

Костный мозг является органом, который отвечает за образование клеток крови – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Также он участвует в иммунных реакциях.

Что происходит, если костный мозг не функционирует правильно?

Если костный мозг не функционирует правильно, это может привести к различным нарушениям в крови – анемии, тромбоцитопении, лейкопении и другим заболеваниям.

Можно ли повлиять на работу костного мозга?

Да, можно повлиять на работу костного мозга через правильное питание, здоровый образ жизни, употребление витаминов и минералов, а также специальные препараты, помогающие улучшить функцию костного мозга.

Какие факторы могут негативно повлиять на костный мозг?

Факторы, которые могут негативно повлиять на костный мозг, включают в себя стресс, неправильное питание, радиация, химические вещества, инфекции и некоторые генетические заболевания.